定期勉強会〜足関節捻挫〜

2024年06月28日

こんにちは!

今回のテーマは「足関節の捻挫に対するアプローチ」について勉強会を行いました。

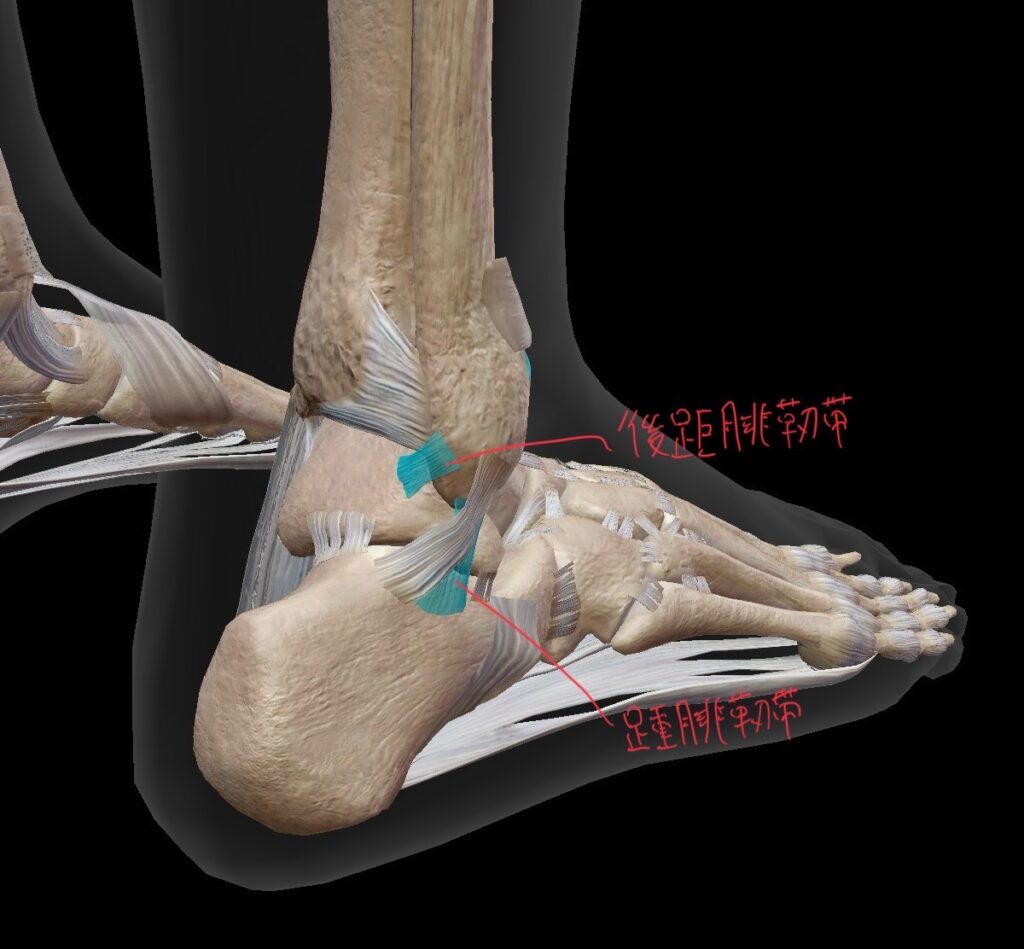

足関節の捻挫はスポーツ(サッカーやバスケなどコンタクトスポーツ)や日常生活の中で受傷し得る疾患で、代表的なものとして内反と外反での捻挫があげられます。それぞれの捻挫において考えられる損傷する靭帯をしっかり把握しておくことが重要になってくると学びました。

はじめに足関節で最も多いと言われている内反捻挫では前距腓靭帯、後距腓靭帯、踵腓靭帯、前下脛腓靭帯が損傷されやすいです。中でも前距腓靭帯損傷が1番多いと言われています。

次に外反捻挫では三角靭帯と言われる組織の受傷が多いです。三角靭帯とは前脛距靭帯、脛舟靭帯、脛踵靭帯、後脛距靭帯の事を示し、足関節の外側に存在する靭帯組織です。

患者様の治療を行う上で確実にそれぞれの靭帯を触診できることが大切になってくると学びました。

今後も学んだことを活かしていきたいと思います。