こんにちは!

理学療法士の若山です!

今回の勉強会のテーマは『ACL術後(STG法)のリハビリ』と『痺れ主体の胸郭出口症候群』でした。

はじめにACL(前十字靭帯)の手術において、主にSTG法とBTB法の二種類あり、STG法が多いと言われています。STは英語で半腱様筋腱、Gは薄筋腱の意味合いでそれぞれの腱から前十字靭帯を再建する術法のことを示します。BTB法は膝蓋腱の意味合いで膝蓋腱から前十字靭帯を再建するまた違う術法となります。

リハビリでは術後1ヶ月半〜2ヶ月を目標として完全可動域の獲得を目指すことが重要であり、今回はそれに対するリハビリを学べました。具体的にはまず背臥位での静的アライメントの視診で、多いと言われているのが術側の股関節外転と下腿外旋への偏位であるため、下肢の内転・内旋誘導へ促しニュートラルなポジション(解剖学的肢位)の獲得と膝蓋骨(膝のお皿)の動きを確認する;左右上下の動作の確認。中でも膝蓋骨の上への動作が鈍くなりやすく、これは膝蓋骨の上部組織(大腿四頭筋や脂肪体など)を線維化するためであり、術後は膝関節の完全伸展が常にできるよう維持したいため、確認の重要性を認識しました。膝関節の可動域を出すに当たって、中には患者さんの防御性収縮をきたすため、下肢の把持面積や支持基底面を広くし安定性を高める必要性があると学び、また1b抑制をかけながら可動域を出すとより良いと学べました。

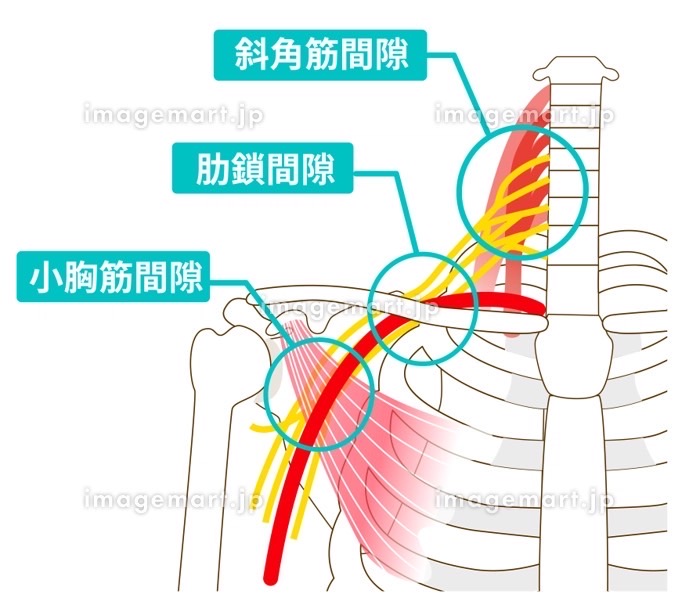

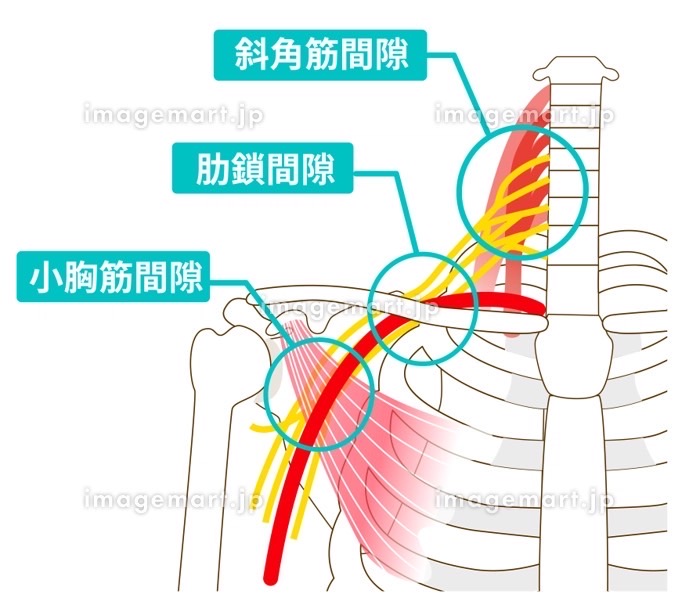

胸郭出口症候群は主に3つの分類を分けられており、『斜角筋症候群』、『肋鎖症候群』、『小胸筋症候群』であり圧迫型か牽引型でまたアプローチが違うと学びました。今回の勉強会では斜角筋の触診、肩甲骨の評価・動作の獲得まで行いました。動作の獲得においては肩甲骨の上方回旋・下方回旋をしっかり出すことが重要で、正しく前鋸筋の筋の走行に合わせて動かす重要性を学ことができました。

今回の勉強会で学んだことを今後のリハビリで活かせるように頑張っていきたいと思います。